我らが偉大なhicksian 様のこのツイートで紹介されていたブログ記事、とてもおもしろい。

broadstreet.blog

この著者はMITのソ連ロシア史教授、エリザベス・ウッズ。プーチンは、ヒル&ガディの現時点ではベストなプーチン伝「プーチンの世界」で紹介されている、「プーチンは歴史の男だ」というまとめを敷衍して、その「歴史」というのがおとぎ話に近いネトウヨ妄想なのだ、という点を指摘している。

このブログでは、その妄想ぶりについてかなり細かく指摘されているけれど、基本的にはこれまでしょっちゅうお目にかかった、大ロシア帝国復活こそが歴史的必然であり、民族の悲願なのであり、それを西側がじゃましくさっておるのよ、という話。いやそれよりひどくて、ロシアは昔から、優しい民主的な共存共栄の「帝国」の実績があるので、オレたちが帝国復活させてもじゃますんなよ、という話。

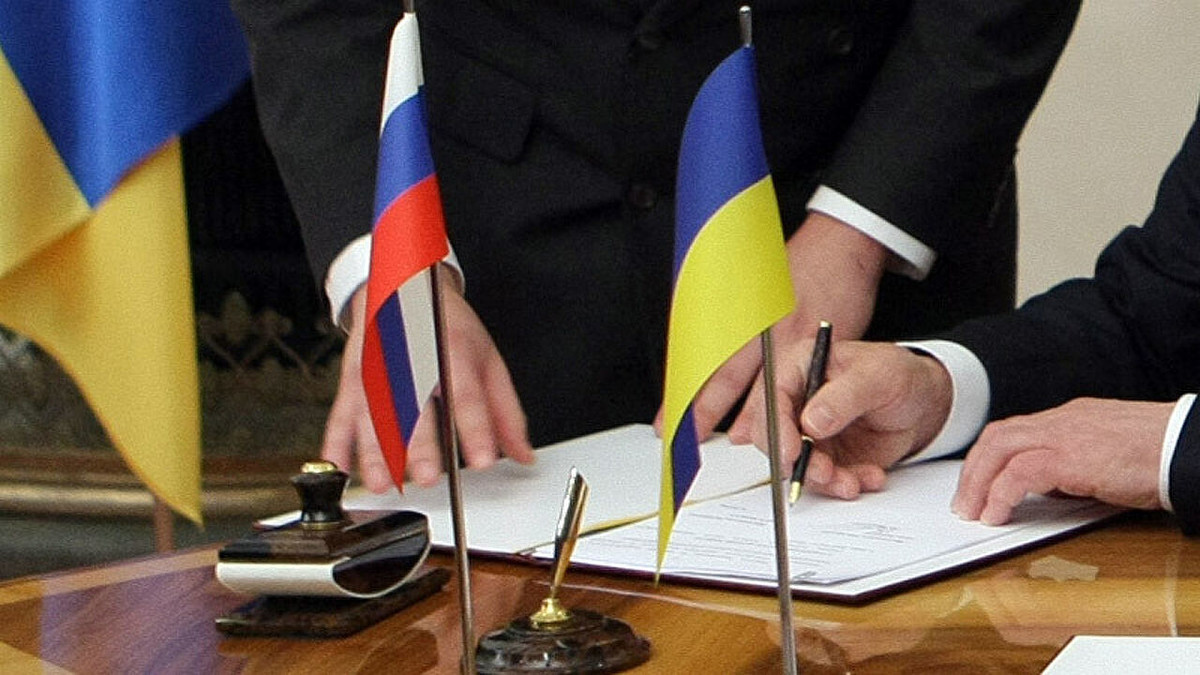

そしてそれを如実に示しているのが、ロシア側の停戦交渉団親分をやっている、ウラジーミル・メジンスキーという人物だ、と彼女は言う。

この人は、ロシアの文化大臣だ。そして侵略直前の2月22日には「ウクライナなどというのは歴史的亡霊でしかない」と言い放っている。

現在の政府は、みんながウクライナと呼ぶのになれてしまっていますが、歴史的な亡霊でしかありません。 (中略) そして、ウクライナの歴史と称するものは、ルーシ/ロシア/ソ連の千年の歴史と不可分にからみあっているどころではありません——同じロシアの歴史にすぎないのです。

つまり、ウクライナはそもそも国なんかじゃないよ、ということだ。そんな人が、ウクライナとの「交渉」をどう思っているか、というのは想像に難くない。そしてそんな人物を交渉団に派遣するということは、この「交渉」にロシアがまったく本気でないことを如実に示している。

これだけなら、まあありがちなプーチンのマウスピースだろう。でも、もっとあるのだ。

リンクしたWikipediaでもあまり詳しくないけれど、ウッズはこの人物の経歴をかなり細かく見ている。1970年ウクライナ生まれだけれど、1987年にロシアの国家エリート養成機関モスクワ国際関係大学に行っている。2004年からは国会議員を経て、博士課程に行ってもいないのに、いきなり2011年に博士号をもらっている (!!) 。そしてプーチンの寵愛を受けて、2012年にはいきなり文化大臣。さらにその2012年末に、彼は新設された「ロシア軍事史協会」なるものを率いるように命じられている。一応は軍の下にある組織なんだけれど、一般人も参加できる協会で、会員一万人とか。しかも国からものすごい予算がついている。

もちろんその「軍事史」というのは、架空オレ様捏造偽史ですな。

でもプーチンは、他にもこういう「歴史協会」を作っているのだとか。プーチンと対外情報局のセルゲイ・ナルイシュキンは、やはり2012年に「ロシア歴史協会」なるものを作っている。もちろんやることは同じ。百田尚樹の愛国おとぎばなしみたいなものを、まともな歴史だとして広めようというのを、国家レベルでやっているわけだ。偉大なロシア帝国。大ロシア復活、民族統一の悲願。

プーチンは、いきなり今回の侵略を思いついたわけではないし、最近になって急に変ななろう小説ラノベにはまって暴挙に出たわけでもない。もちろん、(あまり) ボケたわけでもない。国内的には10年以上前から、こうしたプロパガンダをきちんと整え、組織を作って予算をつけ、ベースを作り、人心を操作して今回のような侵攻が受け容れられる準備を整えてきた。

そして、いまこの侵攻が起こったのも、単なる日和見的な判断ではなかったかもしれない。このメジンスキーの文章が示す、ロシア帝国300周年、ソ連100周年という歴史の節目は、意外とその判断の中ででかかったのかもしれない。あまりこういう符合を深読みしても仕方ないのかも知れないけれど、プーチンはそういう意味合いももたせられるというのを、計算の中に含めていたのかもしれない。

あるいは彼自身がそういう変な歴史観にだんだんはまっていった可能性も……

ということで、人のふんどし持ってくるだけではアレなので、そのメジンスキーの「帝国」史観を如実に示す文章をどうぞ。ウッズ教授は「頭痛もの」と言っているが、まさに。言わば、八紘一宇のロシア版そのものです。ロシアの帝国はよい帝国! ちなみに敵同士が政略結婚したという『イーゴリ遠征物語』は、おとぎ話です。その後のイワン雷帝などの「遠征」やポーランド分割が実は地元住民の自治権を重視した「共存」でした、なんていうのもデタラメ。現実には血みどろの征服に民族浄化です。皆殺しにならなかったのは当時の技術的な限界のせい。そして本稿で指摘される「自主性尊重しまーす」という協定などは、たいがい3日以内に踏みにじられている。

そんなのを全部無視して、「帝国」はみんながいっしょに暮らすというだけのことですよー、とのニュー・スピーク。帝国ってすてき! 帝国って共存共栄! みんな仲良しの証拠。ああそうそう、ポーランドもドイツもみんなロシア帝国の一部とニコライ皇帝が言ってるよね! もちろんそこからは、したがってみんなロシアが奪取してかまわない、という話になるわけで……でもたぶん当人たちは本気。

発表された2月頭なら、「ぎゃははは、お花畑乙です!」と笑えただろうが、いまは笑えないねー。

なお、全部読んでも、あまりの歴史修正主義に頭がクラクラする以外は何のメリットもありません。ぼくも、次にどんなバカなことをどんなふうにこじつけるのか、という興味だけで訳してます。エル・カンターレ様の守護霊インタビューよりひどい代物。でもそれがずいぶんと要職についているということだけはお忘れなく。

ロシア帝国300周年記念に寄せて

ウラジーミル・メジンスキー (ロシア大統領補佐官、停戦交渉団の団長)

2/4/2022

300年前、ロシアは公式に帝国の地位を獲得した。ちなみにソヴィエト帝国——USSR——の100周年記念は来年だ。

この「節目」の日付はだれもが気がついている——学術的な会議や展示会が実施されている。だが問題は、それが目立つかどうかではない。ずっと重要なのは——我々の歴史の帝国時代とどのように取り組むべきか、ということだ。帝国そのものの崩壊とともにその時代は終わったのか? その崩壊を嘆くべきか? 復活を夢見るのか? それとも歴史プロセスの必然を受け容れるべきか?

手短で簡潔な答を出すのはほとんど不可能だ。だがまずは帝国に加わり、そしてその破壊を見た人々がどうなったかをふり返ることは可能だ。まずは、歴史に少し立ち戻るとしよう。

ラテン語で「Imperium」は「権力」という意味だ。政府の形態によっては、「帝国」は王政にも共和国にもなれる。帝国とは何かという考えは、一度ならず変化してきている。単一民族国家のイデオローグたちは、多くの反帝国的なウソを持ち出すだろう——見え透いた政治的な目的のためだ。そしてその結果として「帝国」という言葉そのものが、ある種の邪悪と関連づけられてしまう——ハリウッドのスターウォーズ式に。だが「帝国」という言葉は悪い言葉ではない。単に民族、文化、言語、宗教の異なる人々が、通信や通商、経済、そしてときには軍事的な統一性を客観的に必要とする領土の中で、共存するための国家形態にすぎない。

古典的な帝国——ローマ帝国は、当時の通信通商システムである地中海を中心とした人々の連合だ。後の大英帝国は (他の植民地帝国同様に) 彼らが支配した通信通商ルーツのまわりの土地をまとめたのだ——グラスゴーからボンベイまで。

ローマが統一したというのは、少なくとも「法と市民という共通の分母」をもたらしたというだけだった。ところが新時代の帝国は、ヨーロッパ大都市国家がまとめた領土から資源を吸い上げるだけで、これは残虐な植民地政策と化した。だからこそローマ帝国は何世紀も続いたのに、植民地帝国はその何分の一もの期間しか続かなかったのだろう。基本的に、これらは少なくとも二つのまったくちがう帝国だった。統一の利益が一方的なものだと、「隷属の帝国」が生まれた。連合の利益が共通のものであれば「帝国プロジェクト」が生まれる。現代の高名なイギリスの 学者ドミニック・リーベンによれば、帝国は次のように定義される:

a) 大きな領土を大きな国が占拠し

b) 多くの人々がそこに含まれ

c) 軍事・経済にとどまらず、文化、イデオロギー的にも権力と魅力を持つ

300 年前のロシア元老院は、すでに実現していた現実を形式的に追認しただけだった。彼らはツァーのピョートル・アレクセーヴィッチに、大帝という「元老院が与えた」称号を授与したのだ。言葉は変わっても、本質は変わらない。ロシアは何世紀にもわたり、多民族、多宗教国家として、強い中央政府と多様な文化を持つ存在として形成されてきた。つまり、帝国という地位の獲得は歴史の全体を通じて自然に準備されてきたものだったのだ。そして、もしロシアが当初は「単一民族国家」として発達し、部族の「帝国的な」連合でなければ、そもそもロシアはありえだろうか? スカンジナビアや、スラブや、フイン=ウゴル起源の部族という国際エリートが手を結んだのでなければ、ロシアはありえただろうか?

第一段階のロシア国家は、二つの通信通商システムのまわりに人々を統合した。バルト海から黒海やビザンチウム (「ヴァリャーグからギリシャ」まで)、そしてバルト海からカスピ海、ペルシャ、中央アジアの道だ。通商と軍事の統合はイデオロギー的な統合を必要としたので、これはキリスト教の採用により定式化された。こうして、ラドガからキエフまで巨大な国家が誕生し、これが12世紀半ばまで続いた。比べて見よう。シャルルマーニュの有名な帝国は、少し前に勃興したが、その成立から40年後に崩壊した。ロシアは数世紀にわたり内的な統合を維持した。断片化の時期においてすら、ロシアを構成した人々は、単一の王朝と共通の文化で結ばれていた。これはまさに、独自の共存体験の存在を如実に物語るものではないだろうか?

『イーゴリ遠征物語』を思い出そう。コンチャーク汗とイーゴリ王子の戦いで重要なのは、単一民族部族同士の破壊ではない。王子の息子が汗のロシア正教に改宗した娘と結婚するという部分だ。多くのロシア王子は韃靼人の女性と結婚し、これがかつての敵との「和解」に貢献して、一般に相互の文化的な豊かさを高めた。だが、もしロシア拡大が「絶え間ない暴力」として提示されていたなら、「従属させられた人々」が、こんな広大な領土において、何世紀にもわたり恐れることもなくまとまりを維持できたのかは、まったく理解不能になってしまう。

その後のロシア拡大をめぐる実際の状況をしめす赤裸々な例が、「カザン征服」と呼ばれるものだ。イワン雷帝の遠征のはるか昔から、100年近くにわたり、モスクワは敵対するカザン貴族が詣でる中心地となっていた。汗国カザンの全住人が、モスクワのツァーを崇拝していた (それ以前は、チュヴァシュ族とマリ族はチェチェンのグロズヌイに忠誠を誓っていた)。カザン遠征自体でも、カシモフなど臣下のタタール人に加え、カザン貴族の大きな一部がコソロフ=ベクに率いられて参加した。このカザン貴族たちは、現代的に言うならカザン亡命政府の代表だ。つまり「ロシア人によるタタール人の隷属」などはなかったのだ。起きたのは、完全に民族とは無関係の貴族同士の対決であって、一つの国という枠組みの中で、もっと有効なコミュニティ生活の形態の形成が起きただけなのだ。

カザン汗の所有物がモスクワに召し上げられても、あの残虐な時代にありがちだった地元住民の抹殺は起きなかったし、彼らにモスクワの規則が押しつけられることもなかった。それどころか習俗は維持され、地元エリートは統合された。1554年にバシキール人もロシアのツァーから「勧告状」を受け取った。だが外敵から守るというモスクワの義務を受けて、自分たちの土地の権利や統治方式温存は認められた。だからこそ間もなく——「動乱時代」(16末-17世紀冒頭) に——カザン人、バシキール人など、ボルガやウラル地方の「非ロシア」住民たちは、その好機をとらえてあわてて「独立」回復を宣言したりはしなかった。それどころか、外部の侵略者との対決で積極的にモスクワを支援したのだ。

似たような状況が、帝国史上で最も議論の分かれるエピソードにおいてすら繰り返された——18世紀の「ポーランド分割」とポーランド領土の一部編入だ。文化的にはロシアの貴族にとって、ポーランドは多くの点でお手本だった。ポーランドの洋服なくしては名士を名乗れないほどで、「プチブルジョワ」(都市住民) や「インテリゲンツィア」という概念そのものが、ポーランドからロシアにもたらされたのだ。セントペテルスブルクは、何十年にもわたり、ポーランド貴族内部の矛盾を繊細に利用し続け、「彼ら」の中の僭称者を玉座につけようと工作してきた。だがエカチェリーナ二世は、ポーランドをヨーロッパの地図から消し去ろうとしただろうか? まともな歴史家ならだれでも知っている——いいや! そんなことはしなかった。彼女は最後のポーランド王ポニャトフスキを、可能な限り「保護」し続けたのだ。そして「分割」にもまったく乗り気ではなく、プロイセンとオーストリアからの圧力に負けて従っただけだ。さもないとこのドイツの両国は、ポーランドをあっさり「二分」して、ロシア正教会のロシア人たちがいるすべての土地を自分たちの懐におさめてしまっただろう。これは歴史的な事実だ。そしてエカチェリーナ二世は意図的にロシアを、古来の各種ロシア公国の旧領土だけを含めるように抑えた。

だが地元のロシア正教徒たちにとって、これはひたすら有利な話となった。ポーランドの貴族も一般的な帝国エリートに参入できるし、地元の自治体制は何十年にもわたって維持されたのだ。

帝国に自ら参加した多くの民族も、積極的に「ロシアのツァー」の庇護を求めた。17世紀には、「周縁部」の小ロシアのコサックたちは、国民宗教弾圧政策に抵抗し、一度ならずアレクセイ・ミハイロビッチ (モスクワ大公、静寂皇帝) への忠誠を誓ったのだった。モルダヴィアとワラキアの両ロシア正教公国は、しつこくモスクワの庇護を求めた。当時のモルドバ都市住民ドシテオスは「モスクワから光がもたらされる」と書いている。

ロシアには、民族丸ごとが移転している。17世紀初頭、オイラト族 (西モンゴル) は戦争好きな満州女真族の攻撃に抵抗できず、現代のカザフスタンとシベリアの土地に移住することにした。これはまた、彼らが生き残るための方法だった——文字通り。オイラト族はモスクワの庇護を求め、ロシアに移転したことで新しい名前を得た。カルムク人だ。

カルムク人たちは正直かつ勇敢に新しい故国に仕えた。ピョートル一世は「大使節団」に出かけるにあたり、ロシア南部国境の保護を公式に「カラマツキーのアユク・カーン」に任せた。大北方戦争では、カルムク人たちはカルル十二世を捕まえる寸前まで行き、1812年にはボロディノ付近で戦い、ロシア軍の先頭に立ってパリに入城した。

カザフのジュズ (部族連合体) は18世紀に「自発的に」ロシアの一部となった。これはズンガリアからの軍事的脅威のためだ。その後まもなくジョージアもオスマン帝国とペルシャからの脅威を受けてロシアの一部となった。もちろん、帝国は「自然に」こうして生まれた。だが一つ確実なことがある。一般人にとって、「帝国に加わる」のは常に多くの利点をもたらしたということだ。奴隷貿易廃止、血みどろの部族抗争終結、そしてもちろん社会経済発展の大きなきっかけの原動力になったからだ。

帝国の中心は常に、地元住民の私有財産権を擁護してきた。たとえばブリヤートでは、遠いアガ・ブリヤートたちの土地保有を保護するため、アレクサンドル三世が別個に専門の帝国勅令を出している。これはロシア帝国をヨーロッパの植民地化とはっきり区別しているものだ。ヨーロッパの植民地化は、土地の奪取、飢餓、土着民の殲滅を伴うものだった。周縁部を統合することで、ロシアは住民たちが「大きな世界」に参加する機会を開き、臣民たちに安全と発展を提供したのだ。同時に——そしてここは特に強調しておきたいところだが——そしてこれは、ロシアの拡張と、その「参照先」となるヨーロッパのものとの最大のちがいだが——イデオロギー言説の中で「白人」による「文明化」の使命などという話は一切出たことがない。

ロシアは「ロシア人国家」が非ロシア人を支配するなどと自認したことはない。それどころか原則として、農奴制は新領土には拡張されなかった——ひどいことに、ロシアの農民たちのほうがポーランドやバルト国やフィンランドの農民よりもひどい状況に置かれることになってしまったほどだ。

コーカサスのイスラム教地域では、カーディーの裁判官たちが国庫から給料を得ていたのに、シャリーア法 (!) が並行して維持された。地元住民は、どこに苦情を申し立てるか選ぶ権利を与えられた——「民事」帝国法廷か、地元のお馴染みの法廷か (公式には、シャリーア法廷が廃止されたのはやっと1927年になってからだった)。

帝国のバランス追求は常に、地元エリートの吸収により行われてきた。それにより彼らはまったく別種の新しい機会が与えられたのだ。これは当初から、ロシアでは普通のことだった。モスクワは、ロシア人だけでなくリトアニア人、ポーランド人、タタール人、コーカサスなどの貴族を受け容れた。モスクワと新エリートたちの「相対的な地位」を決めるため教区名鑑 (訳注:貴族名鑑って事かな?) が導入された。当時のロンドンで「イギリス、インド、アラブ、北米インディアンの権利と相互の敬意を確保するため」の似たような出版物など想像できるだろうか?.

帝国のエリートたちは常に多民族エリートだった。「カザン征服」の数年後、最後のカザン支配者ヤデガル=マグメット自身が、リヴィオニアでロシア軍の一員として勇敢に戦った。1530年代には「外国人」グリンスキーがこの国を統治し、1575-76年にはサイン=ブラート・カーン (洗礼名シメオン・ベクブラトヴィチ) はツィラヴスカヤ皇女と結婚して、モスクワで (ソ連映画の表現を借りるなら) 「王代行」として統治するのだ。

ポチョムキン (ポーランドのポテムスキー末裔) と Czartorysky, Kochubei, Gurko, Paskevich and Dibich, Shafirov and Bagration, Osterman and Gordon, Kapodistria and Totleben, Osten-Saken, Benkendorf and Palen, Bellingshausen and Minich, Barclay de Tolly and Miloradovich, Kotlyarevsky and Loris -Melikov, Aivazovsky and Glinka, Witte and Korf… 個別にはそれぞれドイツ人、ギリシャ人、小ロシア人、ポーランド人、タタール人、ジョージア人、ユダヤ人、オランダ人、アルメニア人、セルビア人だ。だがここサンクトペテルブルクにおいては、みんなロシア人だった。伝説によれば帝国建設者であるニコライ一世はそう言うのが習わしだったそうだ。

つまり我らが国家は、思い出せる限りの時代からずっと帝国であった。そして人々や領土、市民の統合の形において、これは常にロシア国家における最も自然な存在形態だった。ピョートル一世が皇帝へと変身したのは、単に帝国的な制度形成の原動力をもたらしたにすぎない。「いまは学者であり、いまは英雄であり、今度は航海士であり、今度は大工」というのが、万人を「共通の福祉」のために奉仕するよううながす国家の理想として広まっている (訳注:ピョートル一世は多才で、こうしたさまざまな技能を自ら習得して活用していた)。彼の下で、地域分割が実施され、帝国国家制度が作り出され、単一の「官等表」が承認された (重要な点としてピョートル一世自身が、無限の専制君主だったのに、その官等表における地位は「衛兵大佐」止まりだった)。ピョートルは「地位としての」王であると感じ、家臣にはその勤務において、怠りなしに同じ態度で臨むように要求した。

20世紀になると、ソヴィエト版の「人民の召使い」が、ピョートル大帝の「帝国の兵士」要求の生まれ変わりとなる。このよい見本は、ソ連における党エリートの子弟の運命だ。彼らは戦争中に、後方ではなく前線に出ようとした。スターリン、ミコヤン、フルシチョフ、ヴォロシロフの息子は、みんな敵との戦闘中か捕虜として死んだ。

エカチェリーナ二世は啓蒙主義の精神に則り、柔軟な法律を開発することで帝国を強化しようとした。ボルガ川に沿って旅行しつつ、彼女は1767年にカザンからヴォルテールにこう書いている。「ここの都市では、人口は二つのちがった国民で構成されていて、お互いまったく似ておりません。一方で、万人に適切な衣装を縫うことが必要なのです。(中略) この帝国は特別で、現在の法制が帝国の現状とほとんど整合していないことは、ここにこないとわかりません」。彼女が召集した法制委員会は、その代表性において空前のものであり (農民代表や外国人代表まで含まれていた)、単に便利な一般的帝国法を示すだけのものとされていた。残念ながら、これは実現しなかったものの、その後の都市への「憲章」、貴族への規制、宗教的寛容の方針——こうしたすべては、次第に帝国から地元の特色にあわせて「試着」されたのだった。

彼女の孫アレクサンドルの下で、周縁部は未来の改革を検証するための実験場となった。農民はバルト諸国で解放された。立憲政府がポーランドとフィンランドで試された。だがアレクサンドル二世は、帝国的なバランス探すという分野で、他のだれよりも先に進みおおせた。地主の権力は、地方自治のシステムにより置きかえられた。ゼムストヴォ (訳注:地方自治の仕組み) のおかげで、多くの経済や税制問題を草の根レベルに移譲できるようになった。「自分で管理したい? なら責任を取りなさい」と当局は公衆に告げたのだった。市の評議会は階級がなくなり、資産資格だけに基づいて形成された。これは当時としては最も進んだやり方だ。また普遍的徴兵制の導入も忘れてはならない。農民、俗物、各地からの労働者たちは、いまや同一の戦闘と教練を受けるようになった。軍は帝国にとっての人種や階級のるつぼとなったのだ。

だが同時に、大ロシアナショナリズムの発想が力を増してきた。だから、帝国の最も忠実な僕たちが、杓子定規な「ロシア製」の尺度に当てはまらないと、裏切りの嫌疑をかけらるようになった。同時に、特に「ドイツ」問題が浮上した。すでにアレクサンドル二世はこう認めている。「さて……これは問題だが、以前の若かりし時代には、だれもバルト海を見ようとは思わなかったし、彼ら自身も見知らぬ存在として自分のことを考えたりしなかったように記憶しているぞ」。その半世紀後、「国内の裏切り者」——ドイツの名字を持つ将軍や役人、さらには皇后ですら——第一次世界大戦敗戦の責めを負わされることになる。

同じまちがいが中央アジアでも冒された。中央アジア諸国の併合は、以前の帝国の習慣とはちがい、必ずしも地元エリートの完全な統合を伴うものではなかった。それどころか、サンクトペテルブルクからの役人が、「ヨーロッパモデル」に基づく管理手法を導入した。そして帝国の中心部は相変わらず中央アジアに大量投資を行い、道路をつくり、灌漑をし、それは見返りに受け取ったものよりも多かったのだが、これが中央にとっては異例の緊張関係を引き起こした。

帝国はまだ呪われていたのか? 憲法制度の基盤は1905年の時点ですでに敷かれていた。政党、議会があった。国内資本が経済の中でますます重要な役割を果たすようになった。ちなみに革命後、かつて「権力の座にあった者」たちがひとたび移住してみると、その輩はほとんど乞食だった。というのもみんな、その資産をロシアの中にとどめておいたからだ。

なぜすべてが崩壊したのか? 経済的な理由は、パラドックスめいてはいるが、発展の成功にあったのであり、空想上の「危機」などにはなかった。成功は期待をふくれあがらせてしまい、急進派の眼をくらませた。経済成長を生み出した工場の持ち主たちは、政治権力をほしがった。その手で成長を作り上げた人々によって生み出されたのが——社会正義だ。輸入物のヨーロッパ理論のレンズを通して、統治形態としての帝国は何か不活性なもののように見えてしまった。帝国建設の成功は、一目でわかるものではない。さらにその上——当局のひどいまちがいが重なった。世界大戦にひきずりこまれるのを容認してしまったことだ……

ロシア、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、オスマンといった帝国の廃墟の上に、新しい国民国家の「主権国の大行進」が即座に展開した。しかも、それが平和裡かつ穏やかに行われるところだけに限らないものとなった。

20世紀の歴史は全体として、帝国の崩壊後は「平和な離婚」の例をほとんど知らない。ここで第一次世界大戦の結果にしたがい、ポーランドの「国民自決」プロジェクトはやっと実施されたが、すぐにユダヤ人のポグロム、小ロシア人やベラルーシ人に対する差別が起きた。そして ヴォルィーニをナチスが占領すると、反対のことがおきた。ウクライナの国粋主義者たちは、自分たちの「独立」のビジョンを体現した。そして何千人ものポーランド人の血を街頭に流したのだった。

オスマン帝国のエリートたちは、その少し前に、「時代精神」に則って、「自己国粋化」の方針を始める。その結果はアルメニア人口の虐殺だった。

ユーゴスラビアは眼の前で崩壊しつつあった。「青色」その他のヘルメット (訳注:青色ヘルメットは国連軍) の仲裁を通じて「平和的な離婚」はどんな結果になっただろうか? 戦争、民族浄化、難民……ソ連の崩壊へと早送りしよう——何世紀も平和裡に共存してきた家や土地を失った何百万人もにとっては悲劇だ——それも、帝国の境界内に暮らしていたというのに?

ロシア帝国の崩壊に話を戻すと——当時のボリシェヴィキたちは、内戦後に、統一国家創設の道をたどれただろうか? 私は、それはどう見てもうまく行かないと思う。単一の不可分な「ロシア国家」という発想は、古い国境内での国のすばやい復活を不可能にしてしまう。したがって、未来の新しい魅力的なイメージが形成された。USSRというプロジェクトだ。つまり「人々の家族」だ。そしてある程度までは、これはうまくいった。その証拠は、1930年代の経済的な大発展、1945年の勝利、科学、スポーツ、宇宙飛行の達成だ。

だが共産主義の見通しが破綻したとたん、1922年の連邦結成条約の基盤に埋め込まれていた地雷 (残念ながら間に合うように除去されていなかった) が作動した。国粋主義者たちが勢いづいた。そしてそれは、ロシア共和国内部ですら同じだった。ご記憶だろうか? 周縁部に補助金を出すために、共産主義者どもはロシア国民から活力を奪っているのだという叫びを?だから三国だけでまとまろう、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ。そうすれば生き延びられるよ! だがだれも残留しなかった。そうした「発想」は連邦の崩壊に拍車をかけただけだった。だが同じ形で、ロシアが破壊された可能性もあった。ありがたいことに「ロシアはロシア人のために」「周縁国にエサをやるな」といった主旨のスローガンは醜悪なもので、父祖の地の千年史すべてに反する幽霊でしかないのだということを、我々は間に合うように気がついた。そうしたスローガンに抵抗することこそが、あらゆる愛国者、あらゆるロシア文化内の人物の仕事なのだと気がついた。そしてそれは、その人の民族は関係ない。

現代の国民国家は、帝国とはちがい、ほんの数百年の歴史しかないから、その長命性をみきわめるにはまだ時期尚早だ。いまや見られるのは正反対のトレンドだ。こうした「新しい国」が、何か共通の基盤に基づいて統合したがっているのだ。EUプロジェクトはまた、それが基本的には新種の帝国だという点でこれまた興味深い。

今日、我々が「ロシア帝国の復興」「USSRの復活」などというノスタルジックな夢に陥るのは、バカげているしおめでたい。だが客観的に言って——友愛に基づく連合の可能性、共通の利益に基づく深い統合、独特な共通の歴史と文化——これこそが世界における我々の圧倒的な競争優位なのだ。これが子供たちの未来だ。それはありとあらゆる人にとって、ひたすら有益で便利なのであり、EUの例からもわかる通り、グローバルトレンドにも合致している。

さらにロシアは1990年代からその影響圏を急激にせばめたが、超大国であることは止めていない。そして、ロシアは帝国となるという歴史的に条件づけられた状態を失ったであろうか? 今日我々がこの用語を使う意味では——世界最大級の権力として、北ユーラシアの人々を単一の政治経済文化的な中心のまわりに統合できる存在となるという意味で、その能力を失ってしまっただろうか? いやいや、それどころかロシアは、この立場においてむしろ己を強化してきた。その自給自足性を示し、制裁や世界での役割を制限しようとする試みが、その自然の——帝国的な!——性質を強めるばかりだというのを示したのだ。

20世紀のあらゆる動乱ですら、ロシアを多くの単一民族国家にばらせなかった。これはつまり、我々は自分自身の意思を持って暮らしつつ、多様性を管理するための独自の独立主権システムを構築できるということなのだ。

特に、これは我々が受けついだ連邦主義のソヴィエトモデルに関係してくる。この体験や、ロシア帝国の体験は、ちがう民族の伝統を考慮しつつ明確な地方構造をうまく組み合わせてきたのだ、という点は、認識すべきだし研究する価値がある。国家の強さ、その長命は、美しい帝国のファサードだけに依存するものではない。むしろ地方部の福祉と利益、その単一のインフラや通信通商ルートの枠組み内における「接続性」こそが重要なのだ。

ロシアは常に、友愛的な共存体験と、文化の認知、ご近所のまさに生活や思考のありかたの受け止め方に強みを持っていた。虚勢も、傲慢さもなく、帝国をつくりあげるあらゆる国民が、国とその子供たちの共通の福祉のため、肩を並べて働いたのだ。これにより、最も混乱した時代においてすら、国の統一は維持されてきた。そしてロシア帝国300周年を祝うにあたっては、これが学ぶべき最も重要な教訓なのだ。

Previously published in The Historian #1, 2022.

今回も、機械翻訳さんのお世話になっております。原文はこちら (ロシアの元サイトはいま遅すぎるので、Waybackマシンにしてあります):

web.archive.org