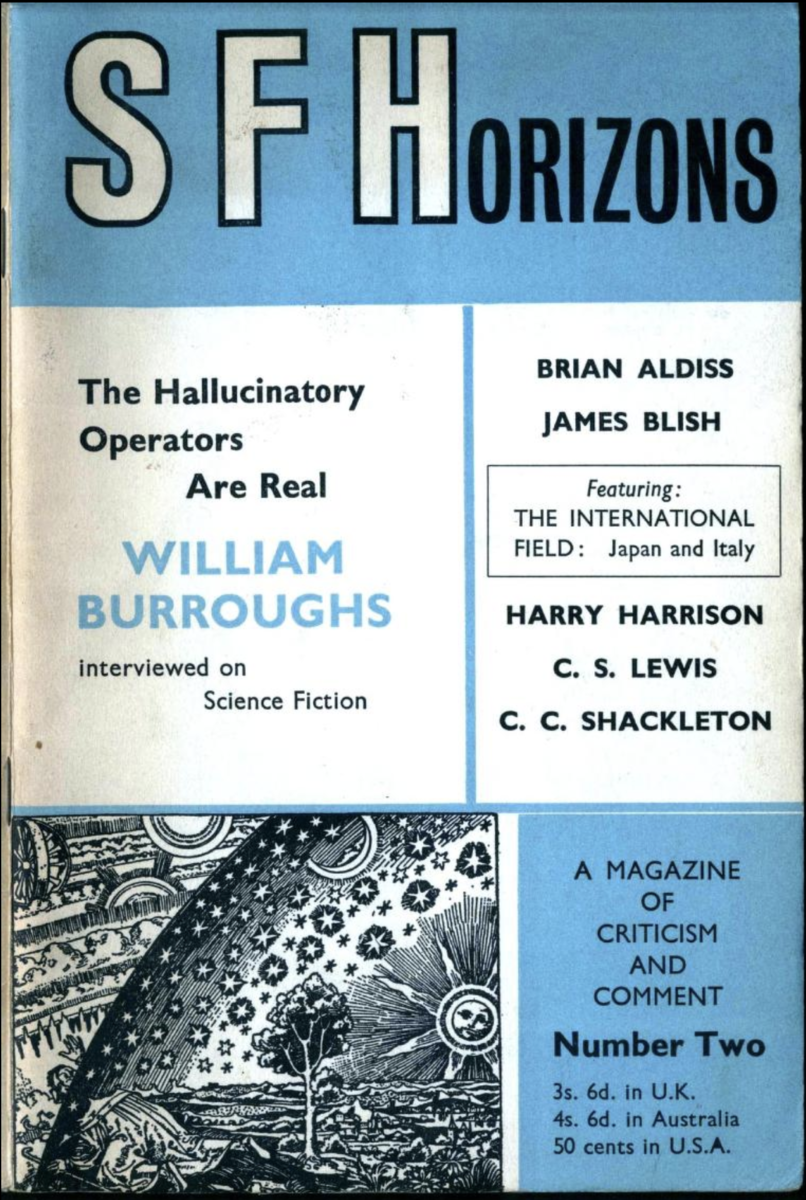

ブライアン・オールディスとかがやっていたSF評論誌 SF Horizons の第二号に出たウィリアム・バロウズのインタビューなり。バロウズも比較的理性的かつ友好的な対応をしていて、後年のインタビューに見られがちな、神格化されたジジイのイカレた放談を一方的にうかがうようなものにはなっていないのが特徴。

実際にインタビューしたのがだれなのかは不明。カットアップとフォールドインをごっちゃにして、カットインなる技法を作っているあたり、にわか感はある。内容の大半はSFとの関わりで、突っ込むよりは友好的な茶飲み話。

ちなみに同じ号には奥野健男が讀売新聞に書いたという日本SFに関する記事の英訳が出ているが、ミステリーと同様にマニアの世界から少し一般に広まり、いまや安部公房や三島もSFっぽいものを書いている、というだけの話でつまらない。安部公房はキミフサ・アベと表記されている。これは英訳者のアレだ。まあしょうがないが、訳した人の知識水準はわかる。

幻覚性操作者は本当にいる:ウィリアム・バロウズ インタビュー

“The Hallucinatory Operators Are Real: William Burroughs Interview”

SF Horizons #2 (1965)1 pp.3-12

山形浩生訳

インタビュー邦訳pdf版はこちら:https://cruel.org/candybox/SFHorizonBurroughsInterview1965.pdf

ウィリアム・バロウズとその作品は長編『裸のランチ』が刊行されて以来、糾弾の台風の目となってきた。それに続く長編『ソフト・マシーン』『爆発した切符』も批判者たちのご機嫌をなだめる役にはまったく立っていない。初期長編をもとにカットイン手法でまとめた『死んだ指語る』は、むしろ多方面の怒りをさらに煽った。圧倒的多数の批判者たちは、バロウズを文学的な観点からよりも純粋に社会的な観点から攻撃した。このやり方はSF読者が昔からおなじみだったものだ。

このインタビューはニューヨークで本紙SF Horizons のために独占テープ録音されたもので、インタビュアーはバロウズ氏にSFについての意見を尋ねている。

SFH:バロウズさん、初めてお目にかかったときには、ニューヨーク市のハイドラ・クラブの会合に出席していらっしゃいました。これはニューヨーク市のSFファンや作家たちの集団です。このSFファンタジー作家の小さな集いで、『ノヴァ急報』にきわめて多くのSF的な内容があることを知って、私たちは大いに勇気づけられたものです。そしてもちろんこれは一般紙の書評でも広く指摘されたことです。私たちとしてはもちろん、あなたが昔からSFを読んできたのかという点に最も興味があります。

WB:確かに私は昔からのSF読者です。『アメージング・ストーリーズ』は覚えていますよ……なんでしたっけ、三十年前ですかね? もちろん、H・G・ウェルズやジュール・ヴェルヌのSF作品は読んでいます。現代SF作家の多くも---これは常に、大いに私の興味をひいてきたジャンルなんです。

SFH:具体的に、どんなSF作家に最も興味がおありかお聞かせ願えますか?

WB:そうだなあ。現代作家の中では、えーとH・G・ウェルズは昔から常に最高の一人だと思ってきました。C・S・ルイスも、とても興味をおぼえる一人ですね。『サルカンドラ:いまわしき砦の戦い』『マラカンドラ:沈黙の惑星を離れて』。私自身のコンセプトと多くの類似性が見られます。そして最近だと---他の最近のということです--- イギリスのバラード氏とムアコック氏、もちろんアーサー・C・クラーク氏ですね。いまぱっと思いつきませんが……スタージョン氏ですね、もちろん。

SFH:いまの話からすると、少なくとも最近では、ほとんどのSFは雑誌掲載のものよりは、長編小説ということですか?

WB:どっちも、どっちも……こいつを (と雑誌を手に取る)かなり定期的に手に入れます。『ニューワールズ・サイエンス・フィクション』で、マイケル・ムアコック編集だったと思います。そこにきわめて優れた作品がいくつか出ています。それとスタージョン氏のペーパーバックもたくさん持っているので、両方読んでますよ、長編小説も雑誌も。

SFH:そうした作家の中で、あなたが探求しているコンセプトに最も近いと思われるのはだれでしょうか?

WB:うん、C・S・ルイス氏とはかなり多くの類似点を感じています、つまりかれの……えーとかれはそれを曲がった者と呼んでいたっけな? それは私のミスターブラッドレーミスターマーチンととても似ています。それはつまり邪悪な霊で、それがこの地球を支配しているとルイス氏は考えているんです。そしてさらに『サルカンドラ:いまわしき砦の戦い』の陰謀は、私が開発した陰謀論の多くととても似ています。『ノヴァ急報』で私が発達させている陰謀のアイデアですね。思いつく中で、それがSF作家の中で最も近い類似性ですね。

SFH:バーバラ・オブライエンという偽名で書かれた『操作者と物』という本はご存知ですか?

WB:聞いた事はあるし、確かだれかの家でちょっと目を通したはずで、それが何を扱っているかについて、漠然とした部分的な見当はつきます。でも、読んではいません。確かそれは、操作する連中と操作される人々についてのものだったはずです。というかむしろ、人がそのどちらかにならざるを得ないような物事の状況を扱っていたんじゃなかったでしたっけ。

SFH:その通りです。読者のためにもっと詳しく説明すると、これはフィクションではありません。若い女性、若い主婦による本で、精神分裂症的な発作を起こし、それを参照するような妄想を生じて、世界が物、つまり自分のような人々と、神か悪魔ともいうべき操作者たちにわかれて、その操作者たちが物たちを人形のように動かしているのだという系統的な幻覚を発達させたんです。そしてのこの本は、そうした操作する連中、操作者たちとの幻覚体験についての記述です。さてこの質問をした理由は、この『操作者と物』でこの女性は現在、この操作者たちが本物ではないと明確に理解していて、でも自分がその精神異常的な発作の中にいたときには、それが本物に思えたと語りたいと考え、その体験が自分にとってはリアルに思えたけれど、それが幻覚性だったといまでははっきり理解しているのだと伝えたかったからです。この質問を持ち出したのは、それが「ノヴァ・マフィア」に関連していると思うからです。私は、あなたがこの邪悪な操作者たちを純粋に小説のためのものと考えたか、実際の本物と思っているのかそれとも象徴的または幻覚的で、何か伝えたい別の意味を扱うためのものなのかについて、はっきりした印象がまったくないんです。

WB:うーん、私は「本物」というのが実はとてもあいまいな言葉だと思うんですよ。精神分裂的またはいわゆる精神異常的な症状のときにだれかと話すと、後になってその人たちが、それが本物ではなかったと判断してから話すときよりも筋が通っていることが多いというのが私の経験です。さて、『操作者と物』のコンセプトすべてについていえば、現代の階層組織を見るだけで、どれでもそれがまったくもって本当に作用しているのがわかります。『タイム=フォーチュン』あるいは広告業界みたいな階層組織ですね。そこにいる人々と話をしましょう、下層にいる人々とかですね、するとかれらは自分が上の人々に操作されていると感じるし、それがピラミッドのてっぺんまで続く。そしてそれはその通りで、実際に操作されていて、個人としてのその人物についての配慮はほとんどないことが多いんです。これは大企業のほとんどで言えることです。かれらはある機能を果たす限りにおいて価値評価され、それっきりなんです。さてこれは物として扱われているように私には思えるんですがね。これは現代社会の大問題の一つ、たった一つですよ、そのように思えます。さてこの操作者をどう思うか――オフィスの管理職がいて、その管理職の上の人がいて、軍に将校がいて等々、という限りにおいてそれらは本物だし現実なんです。

SFH:確かにそれには同意しますね。私も大企業で働いた経験がありますから。でも私が言いたいと思っていたのはそういう話じゃないんです。私が本当に知りたかったのは、この小説の中において「ノヴァ・マフィア」というものがいて、これはまちがいなくSF的なアイデアで、そういう人々が世界の外にいながらこの世界に影響を与えるということです。それは本の中の他のあらゆる人々と同じくらい現実的な本物の存在として受け取るべきなのか、それとも単に、いまあなたがおっしゃったような、私たちがお互いの中に持っている階層的な関係を象徴的に表現したものなのか、ということなんです。

WB:ええ、いま申し上げたように、「現実的な」「本物」ということばに、何か大して明確な意味があるとは思えないんですよ。ええ、私はそれが、本の中の他の登場人物すべてに負けず劣らず現実で本物だと申し上げます。もちろん本全体がフィクションではあるし、フィクション的な文脈においての話ですよ。そしてフィクションでは――すでに述べたようにC・S・ルイス氏『サルカンドラ:いまわしき砦の戦い』、そこでの陰謀論と対比させました。ええ、C・S・ルイス氏――私はかれを直接知っていた人々を知っています――は陰謀、本当の陰謀があると信じていたのはまちがいないと思うし、その陰謀はこれと大差ないもので、そこでかれはそこにある何かについて話をしており、過去のSFが明日の現実になりえると文字通り述べているんです。実のところ『1984』は現在から見るとちょっと甘いと思う。いささか古びています。

SFH:それでまたおもしろい質問が出てきます。私はルイスのペレランドラ三部作はかなり荒唐無稽だと思いますが、かれ自身は個人的に何かそれにかなり近いものを信じていたという印象を持っています。つまり材料のいささかバビロン的なまとめ方は荒唐無稽でしたが、かれはまちがいなく神と悪魔を信じていて、それはかれにとっては本物の人間であり、本当に世界に作用していて、かれはフィクションにおいてそれを最も芸術的な形でまとめようとしていたんだという印象を受けるんです。私はあなたの本からは、ルイス氏が抱いていたような外部からの悪意ある影響についての個人的な信念という感覚を受けないんですが? つまり、それらについてのほんとんど宗教的な信念は感じないんですが?

WB:いやそもそも私はカトリックじゃない。だからそうしたものがどこまで現実の力、現実の人々を表していると思っているかなんて言うのはとてもむずかしい。確かにある程度までは、著者として、自分の登場人物がどこまで本物だと思っているかを言うのはとてもむずかしいんです。ときには登場人物は、いわゆる本物の人々よりも作者にとって本物に思えたりするんです。

SFH:うちの編集者の一人、ブライアン・W・オールディスは何年か前に、自分は内心ではシュールレアリストなんだと感じていると言いました。かれの定義だとそれは、現実世界は完全に私たちの思った通りでもないし、見える通りでもないのだという気分なんだとか。そしてこの気分を完全に表現できるのはSFだけなんだと感じたそうです。それについて何かご意見は?

WB:ええ、それは私には大いに理解できる観点だし、SFは実に許容範囲が広い形態なので、この形態ではほかのどんな形態よりも多くのことが言えると昔から思っていました。

SFH:この分野で短編をやるのにご興味はおありですか?

WB:どういうわけか、短編はこれまでまったくツキがないんですよ。自分で扱い切れるような形態だった試しがないんです。私の著書のいくつかのエピソードは短編と見ることもできるでしょう。ええ、実験は大いにしてみたい。

SFH:執筆中の新作があるかと思いますが、これにもSF的な内容はありますか?

WB:ありますとも。いま作業をしているのは、現在までに私が使ってきた手法をきちんとあらわす手法の本なんです。その事例を『ノヴァ急報』と『爆発した切符』から取るので、そこにはまちがいなくSF的な内容があります。

SFH:しかしそれは察するに執筆についてのノンフィクションであって、純粋な創作そのものではないということですか?

WB:ある意味ではそうですね、でもそれは新しい形態の小説といえます。手法の議論であり説明でありながら、登場人物とアクションとストーリーもあるんです。この作品のかなりややこしい仕組みを一言で表現するのはちょっとむずかしいんです。イラストでそれを示すので。大量の写真を含むことになるし、たぶんかなり高価な本となるでしょう、10ドルから12ドルですか。大量にイラストも含むはずですので。

SFH:どういうイラストなんですか?

WB:新聞や雑誌形式での実験をかなりやっていて、新聞や雑誌の形式を文芸素材に適用するんです。マスコミ、新聞が行使している影響力の相当部分はその形式にあるんじゃないかと思うんですよ。つまり、読んでいるとき、ある記事に意識を集中しているときに、識域下のレベルで他の写真を見たり、他のコラムを読んでいたりするんです。そして、意識的な関心が何か別のものに向けられているときに、意識の片隅に入り込むとでも言いましょうか、そういうものは催眠術的な命令の力をある程度は持っていることがわかっています。要するに、人々は新聞を読むとき、その形式のために文字通り催眠術にかかっているんです。だからこの形式を文芸素材の提示に使うのに興味があったわけです。そしてこの方向でいろいろ実験を行ってきました。いくつかお見せできますよ。

SFH:確かにそれは非常に入り組んだ実験ですね、バロウズさん。そしてもうそれはほぼ仕上がっていると思っていいんですか?

WB:ええそうです。まだやり残したことがかなりあります。あと一ヶ月で原稿は仕上がるはずで、その後は製作上の問題が出てくる。一ページごとに制作担当や美術部門と作業しなくてはならないでしょう。でも来秋か初冬には出したいと思っています。

SFH:もうタイトルは決まってるんですか?

WB:うーん、仮のタイトルとして『いまおまえがすわっているその場所』というのをつけていて*1、出版社はこれがかなり気に入ってるんですが、原稿が仕上がったら別の題名にするかもしれない。しばしば起こることですが、本を仕上げてから題名を、決定版の題名を思いつくんです。

SFH:うかがってよろしいなら、近々ヨーロッパに戻ったりする予定はありますか、それともここにとどまるんですか?

WB:この夏には休暇でここを離れたいとは思っていますが、目先の仕事を終えるまでは発ちませんよ。だから8月末か9月頭に旅行をするでしょうね。イギリスとフランス、できれば北欧にいって、それから1週間かそこら、タンジールに下るかもしれない。

SFH:この質問をしたのは特に、あなたをハイドラ・クラブの会合で最初にお見かけしたからで、テッド・スタージョンとかその他あなたにある程度影響を与えた人たちと話をしたいと思われたか知りたかったからです。おそらくご存知の通り、年次世界SF大会が今年はロンドンで銀行旗日に開催されるので、そこにいらっしゃるかなと思ったわけで。

WB:銀行旗日っていつです?

SFH:銀行旗日の正確な日は忘れましたが、大会は8月27日から30日までの週末に、ロンドンのマウントロイヤルホテルで開催されるんです。

WB:その頃には向こうにいる可能性は十分にあるし、そのときにロンドンにいれば是非出席したいものですね。まさに私が出かけたいと思っている時期ですし。

SFH:最後の質問です。このSFジャンルの作品をずっと長いこと読んでこられましたし、ご自身もこのジャンルで仕事をしてきましたが、このいささか狭い小さな水たまりが、一般に主流小説と呼ばれるものに対して将来的に与える影響について何か特別な感触はお持ちでしょうか?

WB:いやあ、SFの未来はほぼ無限だと思いますよ。いまや宇宙時代に入ってきて、この分野はますます重要になります。

SFH:それは実に興味深いお答えです、特に実に多くの人がこの質問に対して「うん、いまや宇宙時代に入ったので、SFはすでに人々がそういう形で考えるための準備を整えるという役割を終えたのであり、いまや新聞がそれにとってかわり、やがてSFにはまったく何の機能もなくなる」と答えるものですから。これについてご意見は?

WB:いやいや、そんなのはまるで筋が通った話には聞こえませんね。なぜなら先に進めば進むほど、ますます多くの地平線が開けるからです。SFは常に、いわゆる現実の一歩先をいくように思えます。だって、人類はまだ月に着陸すらしていないし (訳注:1965年のインタビューです)、まして他の惑星にも行っていないんですよ。当然ながらSFはすでに他の惑星や、人類とまったくちがう生命形態の可能性を探求してきました。だからその意見とは正反対が正しいように思います。

SFH:お時間いただいて本当にありがとうございます。心から感謝します。

WB:きわめて高く評価している現代SF作家がもう一人いたのを忘れていいました。E・F・ラッセル氏です。かれの『金星の尖兵』は極度にリアルだったということです。ときにSFは人を納得させるし、そうでないものもある。あの作品には本当に納得させられたと思う。それと、かれは私のものとかなり似たアイデアを発達させた作家の一人です。つまり私が『ノヴァ急報』と『爆発した切符』などの小説でこだわっている、ウィルス侵略という考えすべてです。

SFH:エリック・フランク・ラッセルのことでしょうか?

WB:ええ、『金星の尖兵』という本を書いていて、金星からのウイルス侵略について描いています。

SFH:ええ、この秋にイギリスにいらっしゃるよう期待していますよ、そこでまちがいなくラッセル氏にも会えるはずです。ありがとうございました、バロウズさん。

WB:どういうたしまして。

*1:訳注:この題名に該当する本は出ていないし、またここで描かれたようなイラスト入り手法論の本もそれらしきものはない。どれを指しているのかは不明。可能性があるのはThe Third Mindだが、彼が述べているようなイラストまみれの本ではない。