なんかやっちゃったので、委員会諸賢はご参照ください。それ以外の人は見てはいけません。

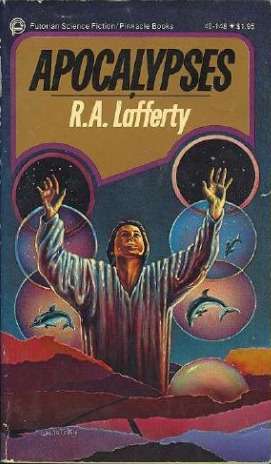

こないだあげた「どこにいっていたサンダリオティス」とセットになっている「エニスコーシー・スウィーニーの三つのハルマゲドン」。

「サンダリオティス」のときにはちょっと軽い言い方をしたけれど、訳しながらやっぱこれ、結構重要な作品じゃないかと思うようになったわ。というわけで、訳者解説。ちょっとまとまり悪いんだけれど、言いたい論点は一通り出ているので。

話は、エニスコーシー・スウィーニーという田舎の変な小僧の変な異能の話から始まる。ボクシングのチャンピオンをスパーリングで倒してしまったり、女の子を世界最高の美女に仕立てて結婚したり。ラファティ作品の十八番、ではある。そして何やら数学理論を根拠に彼を殺そうという数学者の陰謀団があらわれ……

だがだんだん様子が変になってくる。この世界線では、フランツ・フェルディナント皇太子は暗殺されず、皇帝になる。自分が暗殺されるのを夢で見て怖じけづき、サラエボにいかなかったのだ。だから第一次世界大戦も起きない。かわりにエニスコーシー・スウィーニーが「ハルマゲドン I」というオペラを1916年に書く。フェルディナント皇帝はそれを見て、なぜ自分の夢を知っていたのかと問い詰める。禁酒法もない。スウィーニーが「禁酒法」というオペラを書くだけ。大恐慌も起きない。かわりにエニスコーシー・スウィーニーが「大恐慌」というオペラを1929年に発表。その世界線では、第二次世界大戦も起きない。かわりにエニスコーシー・スウィーニーがオペラ「ハルマゲドン II」を1939年に発表。

次第にわかってくるのは、エニスコーシー・スウィーニーは別の世界線にいるらしいということだ。そして彼は、その世界線とこちらの実際の世界線を自由に往き来できるらしい。その「可能世界」を利用することで、彼の世界線を変えられる、というべきか。エニスコーシー・スウィーニーのオペラは、その別の世界線を実現させるものでもあり、一方でそれを起きなかったこととして別の世界線にとどめるものでもある。その一方で、その向こうの (というのはこれを読むぼくたちの) 世界線は、スウィーニーたちの世界線に大きな影響を与えている。ぼくたちの世界線を現実のものとして感じ、それを懸念するハルマゲ団=国際連盟の人々が世界中にいる。その人々は、チェコスロバキアとかいう変な国のあるヨーロッパの地図を間に受けていて……

その人々は、スウィーニーがその別の現実を「実現」させてしまうことを恐れて暗殺しようとする。一方で、まさにそれを実現させようとする別の (人間ではない) 一派もいて、そいつらはどうも悪魔らしい。

そして1984年に、エニスコーシー・スウィーニーは「ハルマゲドン III」を発表し……。

ラファティが、こうした現実の世界について直接的なコメントを含んだ作品を書くのはきわめてめずらしい。ここから見えてくるのは、ラファティにとって、このいまの現実の世界線は、実際には起きないはずのものだったということだ。二〇世紀に起きた様々な愚行、特に二度の世界大戦は、彼にとってはあってはならないものだった。悪魔がそれを実現させようとする。ラファティ的には、自分が住んでいた (そしてぼくたちが住んでいる) この世界は、本物ではないのだ。向こうに、悪魔が小細工をしていないダイヤモンドの時代があるはずなのだ。どこかでラファティは、(そして僕たちは)そのダイヤモンドの時代を奪われてしまっているのだ。

ラファティの作品 (特に長編) を読むと、ラファティはおそらくかなり本気でそれを信じていたと思う。現在のこの世界は、神と悪魔の技が入り交じった変な世界なのだ。そしてそれは、偽物のインチキな、まちがった世界であり、元の正しい世界に戻りたいんだけれど、でもそれはどこかでもはや決定的に不可能になってしまっている……この作品はそれが明快に出ている。そして各種のできごと (特に芸術作品) の中で、ラファティが何を本物と見ていたかも明確に出ている。

言うまでもないが (というのは、きみたち当然わかるだろ、という意味だぞ。ちゃんとわかるんだろうな!)このエニスコーシー・スウィーニーは、ラファティ自身でもある。彼は、悪魔たちが実現させようとする恐ろしい世界線を、三流オペラや物語に封じ込めて実現させずにおく存在ではある。その一方で、それについて書くことでまさにそれをみんなの意識にのぼらせ、それを実現に近づけてしまう存在でもある。たぶん彼はここに、作家の役割みたいなものを少し見ていたんだろう、とぼくは思いたいところではある。そしてそれが、アンビバレントな二面性を持つことも、かれは意識していた。

そして同時に、二〇世紀の戦争に対する非常にストレートで痛切な批判というのも、他では見られない。それがもたらす虐殺や死についての恐ろしい描かれ方、明確に避けるべきものとしての描かれ方は、少し珍しいとさえいえる。

というのもラファティ作品では、虐殺というのはふつうは楽しいできごとだからだ。登場人物たちは、笑いながらやる。愚かな地球人たちは当然のようにプーカ人その他に楽しく (プーカ人たちから見れば) 虐殺される。あるいはそのプーカ人やアストローブ人たちは、ゴミクズな地球人なんかよりも知性も生命力も優れているので、己の失敗としての残虐な死は自業自得であり、これまた「ざまあwwww」でしかない。

が、このお話はちょっとちがう。人々は、別の世界線の戦争と虐殺の記憶、大恐慌の悲惨の記憶に苛まれる。それをどう避けようかとみんな右往左往する。ラファティは『アーキペラゴ』で従軍時代の話を少しするけれど、たいがいは同期の仲間との思い出ばかりだ。戦争そのものの話はほぼない。でも『アーキペラゴ』でも、戦争自体にかかわるあたりでは、語り手が自分がだれかも忘れて入院している。何があったんだろうね。彼はアジアの戦場でどんな体験をしたんだろうか。

他の部分でも、ちょっと本書はラファティのふつうの書きぶりとはちがっている。第五部で自分の創った蛇に喰われて、必死でそれを救おうとする町の人々の努力にもかかわらず、苦しみぬいて死ぬ少年の話は、ラファティの他の作品ではあまりお目にかかったことがない残酷さと悲痛さがある。もちろんそれはラファティ流の寓話なんだけれど、なんかありそうだ。彼の描く、アメリカ中西部っぽい、田舎暮らしのノスタルジーの背後に何かあるな、というのがここから少し見えてくるようにも思う。その意味で、この作品は、ラファティの少し自伝的な作品だったりもするのだ。

ラファティはあるインタビューで、本書を自分のお気に入り作品の一つとして挙げていて、だれも読んでくれなかった、二本立ての後半だったのでみんなそこまで体力が続かなかったんだろうとかグチっていた。みんなが読まなかった理由は、まあいろいろあるだろう。が、彼が自分でこれを気に入っていたといのは、そういうところもあるのかな、とは思う。

ということで委員会諸氏はお読みください、それ以外の人は指をくわえてなさい。