Executive Summary

この展覧会を前にしてどうでもよくないと思う人は、豚に真珠もいいとこだから観に行かないほうがいいよ。

はじめに

先日、無料券をもらったので石岡瑛子展にでかけてきたのです。

ぼくは石岡瑛子は昔からとても好き、というか崇めていて、『風姿花伝』も持っているし、『私デザイン』も持っていて、何度も見ている。

だから別に今回の展覧会で何か新しい発見があるとは特に思っていなかった。いろんな衣装の実物があるというのは聞いていて、それは楽しみだったかな。でもまあ、知っていることのおさらいだろうと思っていた。

ちがった。すげえ。みなさんも是非行きなさい。

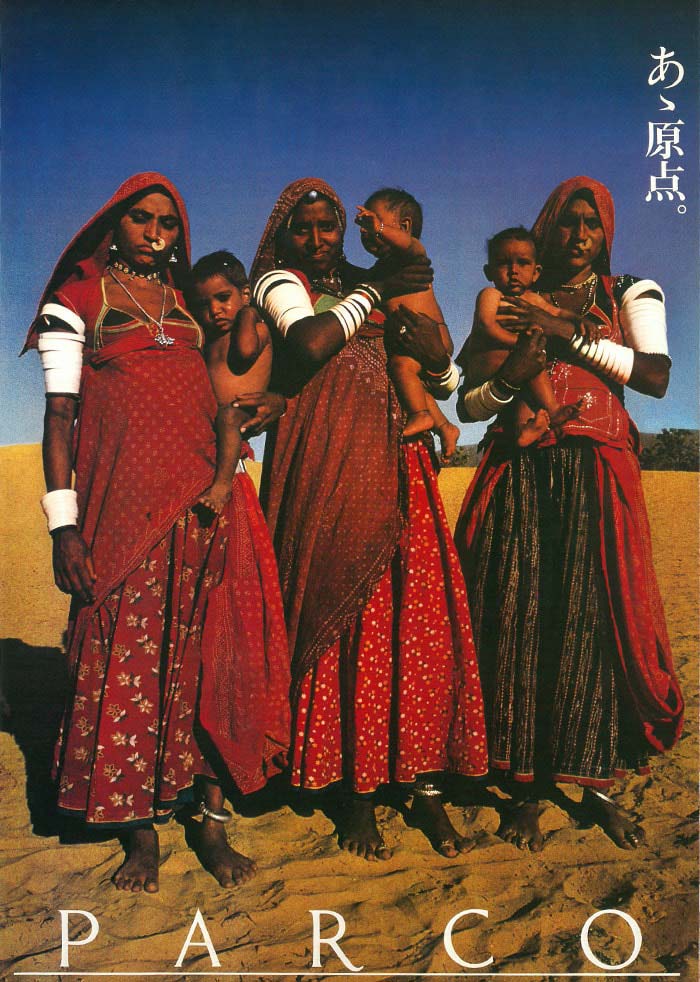

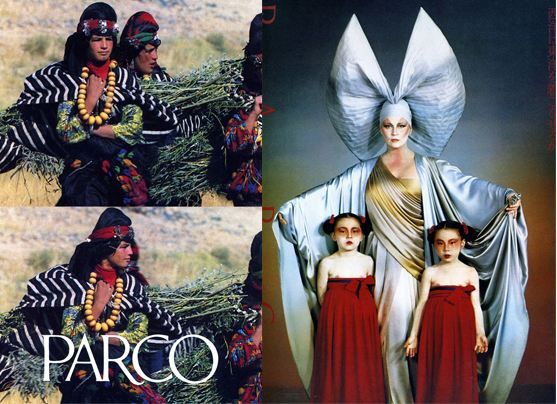

いまなお衝撃力を保つバブル期広告作品

まず入ると、万博向けのデザインがあって、ふーん少し時代がかった観じもあるなー、と余裕かまして見ていると、いきなりでかい部屋にくる。そこは彼女の広告時代の集大成。次々に出てくるPARCOの広告ポスターは、今日でもまったく古びていない。『風姿花伝』で何度も見ていたつもりだけれど、実物大というべきか、それで次々に見せられるとその迫力がちがう。

いまのくだらないイデオロギー先行の多様性だのジェンダーだの、そんなお題目がすべて蹴倒される。ご立派なお題目を掲げたので作品しょぼくても誉めろ、みたいなバカな代物じゃない。作品自体の迫力がまずあって、その中でお題目は完全に消化されていて、なんだかわからん壮絶さが迫ってくる。これみて、あぷろぷりえーしょんとかゴミクズみたいなことを言うヤツもいると思うけど、ふざけんな、あぷろぶりえーとされて感謝しなさい、という感じ。

各種の展覧会に行くと、すごい人のいい作品でも「ああこれは70年代っぽいねー」みたいな時代の制約というのがはっきり見えることは多い。特に一時代を作った人の作品展だと、そんな感じがする場合がある。でもそういうのが一切無い。主題も、配置も、フォントも、写真の厚みもすべて。沢田研二のやつとか、ドミニク・サンダやフェイ・ダナウェイのやつとか。

彼女が各種の見本刷りにいろいろつけた注文とかがいっぱい出ているのもすごい。ここまで細かくうるさく指定して、何から何までやりなおしさせて。すげえ。角川書店の一連のやつも。いまにして思えば、先日角川武蔵野ミュージアムを見たときにも感じたけれど、角川春樹ってすごかったよなあ。そのすごさに応えるだけのものがこうしてできたのも、すごいよなあ。日本のバブル文化って、以前建築学会でも、高松伸とか実は結構良かったという話をしたけれど、やっぱパワーはあったしもっと評価すべきだった。お金があったからそういうのが出てこられた、というのはある。でも時代が持っている生産力があって、お金もその一表現でしかないという気もする。石岡も明らかにその一部。

展示してあるけど彼女の作った商品パッケージとか、まだそのまま使われてるのね。1980年代という時代がいかに彼女に支配されていたか、そしてその影響がいまだにどれほど続いているかというのが、この一部屋でビシビシ感じられる。逆に彼女が古びていないというのは、その後日本が新しいものを創り出せていないという証拠でもある。

作品そのものもすごいけれど、やはり今回の展覧会では、彼女がそこで何を考えていたかというのがものすごくよくわかるようになっている。マイルス・デイヴィス TUTUのジャケットとか、彼女が出した8つくらいの案——スケッチと説明が並んでいて、ここまで考えをつきつめてこれを創っているのか、と驚愕させられる。

もうとにかく、展示一つごとに流せなくていちいち読んで見入るしかないので、時間がいくらあっても足りないわ。リーフェンシュタールのヌバとか、ぼくたちが持っている印象って石岡瑛子が造り上げたものという感じ。

そして……その後に彼女が手がけた、映画/舞台衣装系の作品が始まるんだが……

映画/舞台系衣装——失敗と言うのもはばかられるオレ様世界の独演

最初に出てきたのがシュレーダーの「MISHIMA」で、ものすごく頑張った真っ二つのキンキラ金閣寺が登場するんだが……まだこの段階は模索している感じではある。(その意味で、ちょっと展示のでかさが空回り気味な気もする)。が、次に出てきたのが、コッポラの『ドラキュラ』だ。

この映画、ぼくはあんまり好きではなくて、一つにはウィノナ・ライダーがあんまりはまってなかったしあれやこれや。そしてこの映画、『私 デザイン』を読むと、すごいことが書かれている。石岡瑛子は、この映画にはえらく苦労させられた、と述べている。ウィノナ・ライダーというのが全然存在感のない、中身のない役者なので、あたしが全部衣装の力でふくらませてやらねばならず、えらい手間だった、と。

付記:確認したら、ちがった。『私デザイン』には入っていなかった。うーん、あれはどこで読んだんだっけ。読んだとき、あまりの衝撃で、そのページの様子すら覚えている。なんか大型本で二段組みの横書きだったんだが…… なんかの雑誌だったか…… (12/25)

その後、記憶をたどって少し調べて見ると、『CUT』1993年5月号のインタビューだった。中身でなく、身体のボリュームについての愚痴が多い。ドラキュラの時代は、デブを締め上げるのがファッションなのに、ウィノナライダーは身体がガリガリでそれが全然できない、と。(02/24)

でも、この映画見ると、衣装でふくれあがっているのって、ウィノナ・ライダーだけじゃないよね。ほとんど全員そうだよね。

その衣装それぞれのデザイン、スケッチ、実物、ほんとすごい。すごすぎて、それが他のものを全部喰っている感じ。おかげで、映画は画面が非常に狭く感じられてゴチャゴチャしている感じ。彼女はもはや、役者とかそんなの関係なしに、自分の衣装だけで映画や舞台の世界を作れてしまうし、キャラも場面もすべて自分一人で表現しきれてしまうという、まったく正当ながら悪しき自信をこの人は完全に身につけてしまったらしい。

そしてその後、それがどんどんすごさを増す——というのは悪化する、ということ。

彼女は晩年まで、ターセム・シンという映画監督といろいろつるんでいて、ぼくは大変それが不思議だった。というのも、このターセム・シンって本当にひどい、自分では何もつくれない無内容な人だから。

ここにも書いたけれど、90年代なかばにこの人が、REMやディープフォレストのPVをパクリだけで作っているのは、まあビデオだから許される面はあった。このAbove and Beyondのやつも、自分の作品とかではなく完全なパクリなのを作り手も受け手もみんな承知していて、まさにそれを承知していないと何かわからないから、見られる。

でもそれを映画で「自分の作品でござい」とやられると、ちょっとあまりに許しがたい。この「落下の王国」とか、ブラザース・クエイのパクリが始まったところで、耐えがたくて見るのをやめたけど、なんで石岡瑛子ともあろう人がこんな人とつるんでるのか、というのはずっと不思議だった。でも今回の展覧会でそれが見えてきた。

まさに彼が、中身のない他人の仕事をパクるしかできないから。だから石岡瑛子が、あーしろこーしろと言えば、何でもその通りやったから。言いなりの下僕だったから。

石岡が「ザ・セル」の衣装デザインしたスケッチとかでは「ここでこういうふうに、この水から上がってきてはためいて広がるところをしっかり見せろ」とか注文ついてて、なんで衣装の人が演出指示出してるんだよ、という感じ。でもターセム・シンは本当にその通りに撮っている。結果としてできた映画って、スチルはかっこいいけど、なんか映画ではない感じなんだけど、石岡的には別にそれは知ったことじゃないのね、というのはよくわかる。売店では、最後の作品になった「白雪姫」のメイキングを流していたけど、石岡がずっと現場にいて、勝手に役者たちにあれこれ指示出ししてて、役者たちがビビってたのがインタビューと現場映像ではっきり出てる。

そしてそれが最高潮に達するのが……オランダでやったニーベルングの指輪。

これはすごい。本当にすごい。巨大な部屋であらゆる衣装が展示されているけれど、もうとにかくすごい。そして……すごすぎる。こう、役者とかどうでもいいレベルに達している。ジークフリートとか、虚無僧状態で、顔とかまったく見えてないし、すごいわ。ビデオで舞台の様子を流しているけど、ワルキューレたちはもう完全に石岡瑛子の衣装の僕状態で、彼女の衣装を見せるためだけにいる。演出もすべて彼女の衣装を見せるためにある。というより、この展示室だけでニーベルングの指輪は完結しちゃってて、舞台いらねーわ。

そしてすさまじいのが、彼女が先方に出した指示書。なんか向こうから、もっと役者の顔を見せたい、という注文がきたのに対して「何言ってやがる、見せられるようなツラか、あたしがまず判断しますから!」というに等しい壮絶な返事を返したのがそこに飾ってある。すげー、おっかねー、衣装の分際で完全に演出まで牛耳ってるわー。これを受けとった相手がどんな反応をしたのか興味あるところだが、実際の舞台を見ると完全に言いなりだったらしい。

たぶん、作品全体としてそれが成功かといえば……失敗だと思う。作品全部が石岡瑛子だけで完成しちゃっているもの。舞台ってそういうものじゃないよね。演出もいらない。これだとラインの黄金なのにワーグナーさえいらなくなってる。でも石岡瑛子ショーとしては大成功。恐いよ。

そしてここまでくると、やっぱ1980年代のPARCO広告や角川広告って、石岡もいたけれど、角川春樹もいたし沢田研二もいたしその他いろんな他の才能があって、石岡瑛子とためを張れていたからこそ、全体として成立できていたんだな、という感じ。その後、石岡瑛子がでかくなりすぎたのか、それともそれに対峙する他の表現者たちが力不足なのか——あるいはこれは結局同じ事なのかはよくわからないんだけれど……

そして石岡瑛子展の最後の作品は、ああ石岡瑛子もこんな肩の力の抜けたかわいい作品もできるのかー、と思ったら……もう本当に参りました。

ちょうど知り合いのお嬢さんがアーティストっぽいのを目指していて云々という話を聞かされたところだったんだけれど、すぐさまその子にこいつを観に行かせるように言ったわ。この展覧会見て、自分の力量やこだわりや才能や表現したいものや、とにかく何から何まで自信喪失して絶望しないようなら、アーティストとかデザインとか口にするんじゃない、という感じではある。別に自分をアーティストとかデザイン系とか思わずに見た人もたぶん、帰りの道すがらに見る各種の広告の、あらゆる面でのぬるさとやっつけ感で、なんだか身の回りすべてがだらしない弛緩しきった空気に包まれているような忌まわしさを感じてしまうと思う。

ということで、絶対に観に行きなさい。たぶん、だれかといっしょに観に行ってはだめ。楽しくおしゃべりしながら見るようなものではない。一人で、冷や汗流しながら居住まい正して見ないとダメ。来年二月までだそうなので、時間はある。コロナにかかってもいいから、観に行きなさい。たぶんぼくも、あと2回くらいは必ずまた行くと思う。無料券なんかで出かけたのは不敬でした。ちゃんと自分のお金出して行きますんで。

![TUTU<ジャズ・アナログ・プレミアム・コレクション> [Analog] TUTU<ジャズ・アナログ・プレミアム・コレクション> [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41hXiTeV9kL._SL500_.jpg)

![ドラキュラ [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray] ドラキュラ [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51f1Lh+ROuL._SL500_.jpg)